Cette semaine, on apprend qu’une vieille revue narrative publiée il y a 25 ans sur le glyphosate a été rétractée. Évidemment, dès qu’il est question de glyphosate, même lorsqu’il s’agit d’une nouvelle banale et sans réel intérêt pour le grand public, le parrot team(la classe militante) s’en empare. Comme à son habitude, on déforme la réalité afin de créer, une fois de plus, une polémique disproportionnée. Lorsqu’on a bâti un récit trompeur, il est essentiel d’entretenir ce cadrage pour éviter de revenir aux faits et aux sources primaires

Je vais d’abord laisser Catherine Mercier résumer ce qu’elle croit comprendre du dossier. J’expliquerai ensuite pourquoi ce pseudo-scandale est, en réalité, largement surinterprété . On est ici face à un véritable naufrage journalistique.

Non, la communauté scientifique n’est pas sous le choc. Ce que l’on observe plutôt, c’est le petit cercle habituel de militants qui s’efforcent de manifester leur indignation à tout prix. Il est même difficile de savoir par où commencer tant plusieurs passages contiennent des erreurs factuelles ou des glissements de cadre qui induisent le public en erreur.

Commençons donc par la base. Il ne s’agit pas d’une étude, mais d’une revue narrative. Une revue narrative est un article de synthèse dans lequel des spécialistes résument, interprètent et discutent l’état des connaissances scientifiques existantes sur un sujet donné. Contrairement à une revue systématique, elle ne repose pas sur un protocole méthodologique strict et prédéfini. La rédaction peut exiger des mois de travail, s’appuie sur une vaste littérature scientifique correctement citée et contextualisée, et ne produit aucune donnée originale. Ce n’est donc pas une étude.

Les agences de santé publique peuvent tout à fait consulter et citer des revues narratives. Mais il est crucial de comprendre que les scientifiques de Santé Canada, de l’ARLA ou d’autres organismes réglementaires ne les traitent pas comme une autorité finale. Leur travail consiste à retourner aux études primaires citées, à examiner les données et à évaluer la qualité méthodologique de chaque étude citée. Au besoin, ils peuvent aussi vérifier certains calculs ou refaire des analyses ciblées.

De plus, comme l’a rappelé Santé Canada, cette revue narrative ne constituait qu’une source parmi environ 1 300 études utilisées pour appuyer la décision d’homologation du glyphosate. Cela représente environ 0,08 % de l’ensemble de la littérature évaluée.

Zéro virgule zéro huit pour cent.

Un « scandale » qui n’en est pas un

Venons-en maintenant à la raison de cette fameuse rétractation qui a fait frémir la classe militante cette semaine. Passé le tapage médiatique et les postures outrées, il apparaît clairement que ce soi-disant SCANDALE relève, une fois encore, du pur nothing burger.

La rétractation est liée à un problème de transparence : la liste des auteurs de la revue était incomplète. Des employés de Monsanto ayant contribué à la rédaction n’y figuraient pas. Il s’agit d’un manquement aux règles de transparence et d’éthique éditoriale, certes, mais en aucun cas d’une fraude scientifique grave, contrairement à ce qu’affirme Catherine Mercier.

Une fraude scientifique au sens strict repose sur trois critères bien établis : le plagiat, la fabrication ou la falsification de données. Or, aucun de ces critères n’est présent ici.

Lorsqu’on discute du glyphosate avec le milieu militant, les Monsanto Papers finissent presque toujours par être brandis comme l’argument massue censé invalider les conclusions des agences réglementaires. On invoque alors des milliers de pages de documents internes, présentées comme la preuve d’une manipulation systématique de la science.

Or, à y regarder de près, ces documents livrent surtout le portrait d’une entreprise cherchant, parfois maladroitement et parfois de façon discutable, à influencer l’opinion publique. On y voit notamment des tactiques de relations publiques proches de l’astroturfing : critiquables sur le plan éthique, certes, mais relevant de la communication et de l’image, pas d’une corruption de la science ni d’une tentative de tromper le processus d’évaluation des risques.

Mais s’il est un point précis des Monsanto Papers qui revient systématiquement dans le discours militant, c’est bien celui du ghostwriting. Présenté comme la preuve ultime d’une fraude scientifique généralisée, ce terme est souvent employé sans nuance, comme s’il suffisait à lui seul à invalider l’ensemble du corpus scientifique et des décisions réglementaires. Or, là encore, l’écart est immense entre ce que révèlent réellement les documents et le récit qui en est fait dans l’espace public.

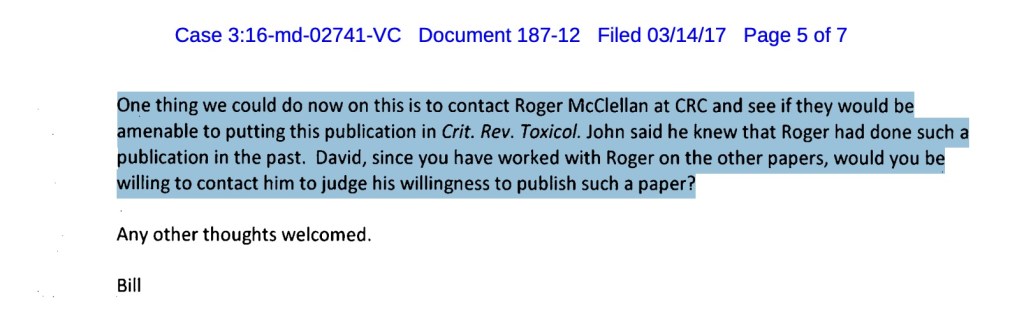

Voici le fameux échange de courriels qui a fait le bonheur des ONG militantes et, disons-le franchement, des cabinets d’avocats qui ont pu engranger des milliards de dollars à partir de quelques phrases sorties de leur contexte:

«Concernant l’article évaluant la plausibilité biologique globale dont nous avons discuté avec John, j’ai encore un peu de difficulté à bien cerner la manière de procéder. Si nous allions à fond, en impliquant des experts de tous les grands domaines (épidémiologie, toxicologie, génotoxicologie, mécanismes d’action, exposition cela pourrait nous coûter autour de 250 000 $, voire davantage.

Une approche moins coûteuse et plus acceptable consisterait à impliquer des experts uniquement pour les domaines faisant l’objet de controverse, soit l’épidémiologie et possiblement les mécanismes d’action (selon ce qui ressortira de la réunion du CIRC), et à rédiger nous-mêmes(ghostwrite) les sections portant sur l’exposition, la toxicologie et la génotoxicologie.

Une option serait d’ajouter Greim et Kier ou Kirkland afin que leurs noms figurent sur la publication, tout en réduisant les coûts en assurant nous-mêmes la rédaction(gostwrit, ceux-ci se contentant, pour ainsi dire, de réviser le texte et d’y apposer leur nom. Rappelons que c’est ainsi que nous avions procédé pour Williams, Kroes et Munro (2000). »

Ce qui ressort de ce courriel, c’est surtout un département de Monsanto chargé de préparer une revue narrative qui cherche à réduire les coûts de rédaction. Ce type d’organisation du travail est répandu dans les secteurs pharmaceutique et phytosanitaire. Dans ce cadre, les employés de l’entreprise sont bien placés pour compiler et résumer des volets davantage descriptifs et standardisés, comme l’exposition, la toxicologie et la génotoxicologie. Les sections plus interprétatives et potentiellement controversées, comme l’épidémiologie et les mécanismes d’action, sont plutôt confiées à des auteurs externes ou indépendants. Bref, c’est exactement ce que proposent les deux employés de Monsanto dans cet échange.

Voilà pourquoi ces « révélations » ne suffisent pas à eux seul: les agences de santé publique jugent les données, pas les querelles éditoriales. Les agences de réglementation étaient d’ailleurs bien au courant de l’implication de Monsanto dans cette revue narrative, car dans la section remerciement de la revue, il est écrit noir sur blanc que les auteurs remercient les toxicologues et autres scientifiques de Monsanto qui ont apporté des contributions importantes à l’élaboration des évaluations de l’exposition, ainsi qu’au travers de nombreuses autres discussions. Autrement dit, si l’objectif était de manœuvrer dans l’ombre, disons que c’était une stratégie audacieuse : un complot si bien dissimulé qu’il s’affiche… à la fin du papier, dans les remerciements.

Et personne n’était dupe, pas même du côté éditorial. L’implication de Monsanto ne se lisait pas seulement dans les remerciements (où l’entreprise est explicitement mentionnée), elle apparaît aussi dans la suite de l’échange courriel où l’employé de Monsanto propose de contacter directement la revue afin de vérifier si elle serait disposée à publier ce type de revue narrative. On est donc très loin du scénario d’une publication « glissée en douce » à des éditeurs naïfs ou à des agences trompées.

C’est ce que confirme par exemple l’agence réglementaire en Europe(EFSA) qui mentionne bien que:les experts des États membres et de l’EFSA ne se faisaient aucune illusion quant aux liens existant entre les auteurs de l’étude et les entreprises qui ont financé ou facilité leurs travaux au moment où ils ont mené l’évaluation des risques[…] Les articles de synthèse servaient simplement à résumer ou à étayer la position de l’industrie sur le glyphosate telle qu’elle avait déjà été présentée ailleurs.[…] La législation européenne sur les pesticides offre au demandeur la possibilité de présenter son point de vue dans le dossier qu’il doit soumettre aux autorités réglementaires, ainsi qu’à différentes étapes du processus d’examen par les pairs. À aucun moment les experts de l’UE n’ont évalué des études scientifiques produites, financées ou facilitées par l’industrie sans être conscients de ce lien.

On peut donc dire, d’une certaine manière, que Monsanto a orienté les conclusions de la revue narrative. Mais s’en offusquer revient à mal comprendre la nature et l’objectif de ce type de publication.

Pour rédiger cette revue, Monsanto part évidemment de la conclusion selon laquelle son produit ne présente pas de risque aux niveaux d’exposition autorisés. La revue narrative vise alors à expliquer comment l’entreprise est parvenue à cette conclusion, en mobilisant et en citant les études qu’elle juge pertinentes pour étayer sa position. Si une entreprise n’était pas raisonnablement certaine que le produit qu’elle cherche à homologuer ne pose pas de risque significatif, elle ne s’engagerait jamais dans un processus d’homologation qui lui coûte des centaines de millions de dollars. Elle le ferait en sachant que la moindre étude sérieuse arrivant à des conclusions contraires mettrait immédiatement en péril l’autorisation de mise en marché de son produit.

Il est donc évident qu’une telle rétractation ne saurait, à elle seule, remettre en cause une décision réglementaire. Encore moins justifier, comme le prétend la directrice du CREPPA de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), Louise Vandelac, que Santé Canada devrait « assumer ses responsabilités en matière de santé » et revoir complètement son processus d’évaluation. Cela dit, à force de voir ce genre d’affirmations provenant de madame Vandelac, on peut se demander si ce n’est pas plutôt du côté de l’UQAM qu’un sérieux examen des standards de rigueur s’impose.

Pourquoi une rétractation ?

Si c’est un procédé de rédaction plutôt courant, pourquoi avoir alors rétracté cette revue narrative?

Il y a au moins une information pertinente dans la courte vidéo de La Semaine verte : cette revue narrative remonte à 25 ans. Or, il y a un quart de siècle, les normes encadrant les contributions rédactionnelles, et surtout la frontière entre un simple remerciement et ce qui justifiait une co-signature, étaient nettement moins balisées qu’aujourd’hui. Les lignes directrices sur l’attribution de l’auteur, la transparence des contributions et même sur ce qui constitue un conflit d’intérêts se sont précisées et élargies graduellement au fil des années.

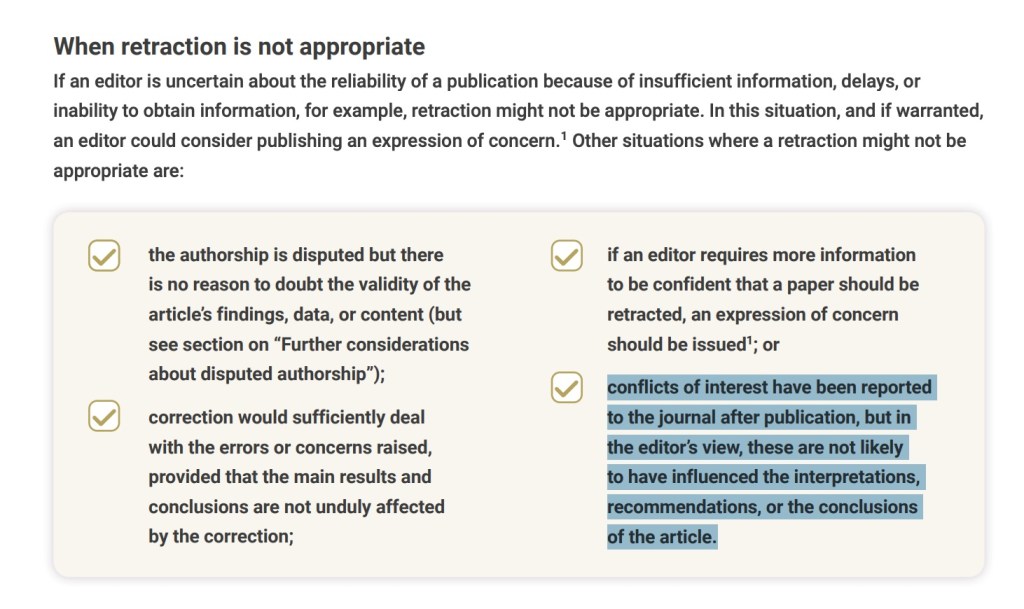

Même aujourd’hui, la non-divulgation d’un auteur ne constitue pas nécessairement un motif de rétractation. Si l’éditeur estime que des auteurs non divulgués ne sont pas susceptibles d’avoir influencé les interprétations, les recommandations ou les conclusions de l’article, une rétractation n’est généralement pas justifiée.

Ce qui a pesé ici, c’est que l’éditeur considère qu’il est raisonnable de croire que les co-auteurs non divulgués aient pu jouer un rôle dans le choix des études citées, combiné au fait que le dernier auteur encore en vie n’a pas répondu aux questions de l’éditeur.

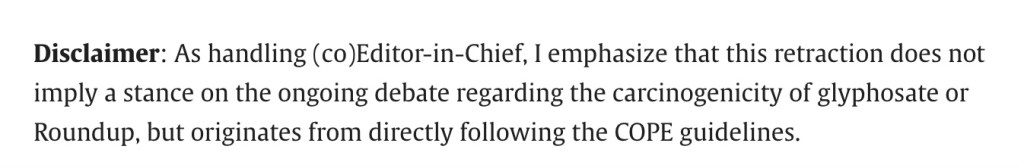

On mentionne très clairement en bas de la note de l’éditeur que la rétractation de cette revue n’implique aucune prise de position dans le débat en cours sur la cancérogénicité du glyphosate ou du Roundup, mais qu’elle découle strictement de l’application des lignes directrices du COPE.

Voilà. c’est essentiellement tout ce que contiennent les Monsanto Papers et ce que recouvre cette « rétractation scandaleuse » brandie cette semaine. Est-ce que ça mérite un traitement médiatique soutenu ? Clairement non. C’est un non-événement.

Je dis ça, je dis rien

Mais continuons avec la vidéo de La semaine verte.

Catherine Mercier pose la question : devrions-nous nous inquiéter des résidus de glyphosate dans notre nourriture ? Sa réponse : ça dépend à qui l’on demande.

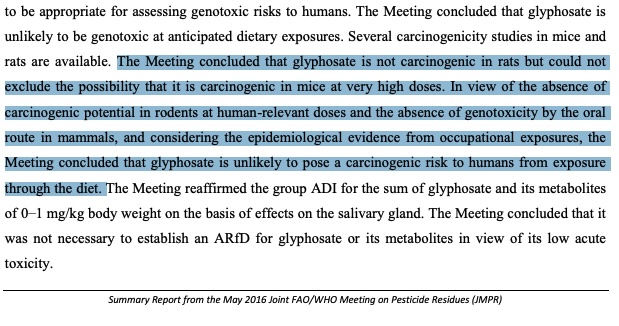

Évidemment, si on demande à Random Robert Redpill ou pire encore à Laure waridel, on risque de nous parler de théorie du grand empoisonnement. Sauf que si l’on se fie aux conclusions de l’ensemble des agences de santé publique et réglementaires à travers le monde, la réponse est non. Aux niveaux d’exposition réels, les résidus de glyphosate ne posent pas de risque pour la santé.

Catherine Mercier dans son vidéo commet ici une erreur d’interprétation classique dans le dossier glyphosate. En disant que « ça dépend à qui l’on demande », elle entretient une confusion entre danger et risque. Premièrement, la classification « cancérogène probable » ne vient pas de l’OMS mais du CIRC (Centre international de recherche sur le cancer). Deuxièmement elle porte sur le danger, donc la capacité théorique de provoquer un cancer dans certaines conditions sans tenir compte des niveaux d’exposition réels. À l’inverse, les évaluations menées par les instances réglementaires portent sur le risque, c’est-à-dire la probabilité réelle qu’un effet survienne aux doses auxquelles la population est effectivement exposée.

Or, lorsqu’on parle de sécurité alimentaire et de résidus dans les aliments, ce sont précisément ces évaluations de risque qui sont pertinentes. Mélanger la conclusion du CIRC avec celles des agences réglementaires, comme si elles répondaient à la même question, revient à juxtaposer deux cadres d’analyse distincts et à créer une inquiétude artificielle. D’autant plus que la classification du glyphosate comme cancérogène probable par le CIRC est loin de faire l’unanimité au sein de la communauté scientifique. 1 2 3

C’est une distinction pourtant simple, et il est difficile de comprendre comment, après toutes ces années et en prétendant « bien connaître le dossier », ce point essentiel peut encore échapper à Catherine Mercier.

Pour finir (oufff)

Il est presque inévitable que, dans chaque débat sur les pesticides, des militants ou des journalistes ,qui reprennent les mêmes éléments de langage, ressortent l’argument selon lequel les agences réglementaires pour leur évaluation se basent en grande partie sur des données fournies par l’industrie. Dit comme ça, et lorsqu’on n’a qu’une compréhension très limitée du fonctionnement de nos sociétés modernes, cela peut effectivement sembler problématique.

Sauf que c’est précisément ainsi que fonctionne toute la réglementation moderne de nos sociétés complexes. Les entreprises de toute sorte qui souhaitent mettre un produit sur le marché ont l’obligation légale de produire des études, des données et des résultats de tests afin de démontrer que leur produit ne présente pas de risque significatif pour le consommateur. Évidemment, les informations exigées par les gouvernements varient d’une industrie à l’autre mais qu’il s’agisse de médicaments, de vaccins, de toaster, d’automobiles, de produits chimiques ou tout autre biens de consommation le principe demeure le même : c’est à l’industrie de fournir les données nécessaires à l’évaluation. Il est complètement irréaliste de penser que le gouvernement pourrait assumer lui-même la réalisation de ces tests pour l’ensemble des industries concernées.

Dans le cas des produits phytosanitaires, une grande partie des études exigées pour l’homologation est financée par l’industrie et réalisée dans des laboratoires certifiés, souvent indépendants, selon des protocoles standardisés (GLP et lignes directrices reconnues, notamment celles de l’OCDE) et acceptés par les autorités. Ces programmes d’essais correspondent à de vastes batteries d’études toxicologiques et environnementales, lourdes et coûteuses, souvent chiffrées en dizaines, voire en centaines de millions de dollars. Les résultats ne sont jamais acceptés sur parole : ils sont examinés de manière critique par les agences réglementaires, confrontés à la littérature indépendante et peuvent être rejetés s’ils ne respectent pas les critères exigés. Autrement dit, ces données ne sont pas “meilleures parce qu’elles viennent du privé”, mais parce qu’elles sont conçues pour l’évaluation réglementaire, fortement standardisées, traçables et produites à une échelle gigantesque que la recherche académique peut rarement égaler. À questions comparables, il faudrait souvent un très grand nombre d’études indépendantes pour obtenir un niveau de couverture et de puissance similaire à celui d’un dossier réglementaire complet.

Alors, quand par exemple Maryse Bouchard, professeure de santé environnementale à l’Institut national de la recherche scientifique (INRS), prétend qu’on devrait mettre un poids plus important sur les études indépendantes que sur celles financées par l’industrie , on comprend surtout qu’elle ne maîtrise absolument pas le fonctionnement concret des évaluations réglementaires.

Ou pire encore, lorsque Sébastien Sauvé, professeur de chimie environnementale à l’Université de Montréal, en vient à comparer un processus d’homologation réglementaire normal et encadré aux manœuvres douteuse de l’industrie du tabac, on ne lit plus une analyse, mais un raccourci commode. C’est le genre d’amalgame qui fait beaucoup d’effet en entrevue et très peu de sens sur le fond. Qu’un tel procédé douteux vienne du milieu universitaire, avec l’autorité symbolique que cela implique, est franchement scandaleux. D’ailleurs, ironie du sort, les techniques de brouillage documentées par les Tobacco Papers semblent aujourd’hui avoir été mieux apprises et mieux recyclées par certains groupes militants anti-pesticides que par l’industrie elle-même.

Alors voilà, c’est ce qui met fin à mon interminable analyse du SCANDALE glyphosate de la semaine. J’ai ajouté plus bas, en extra, deux autres debunkings de pseudo-scandales liés au glyphosate qui ont circulé dans nos médias ces dernières semaines, pour ceux que ça intéresse. Mais si quelqu’un a réussi à lire jusqu’ici, vous méritez honnêtement une pause. Comme toujours, vous pouvez dormir tranquille et manger vos cherillos sans crainte. Les agences sanitaires font correctement leur travail. Nos journalistes par contre…

Nouveau scandale à Santé Canada. Heureusement, nos journalistes se sont saisis de l’affaire :

Réaliser un don ponctuel

Réaliser un don mensuel

Réaliser un don annuel

Choisir un montant

Ou saisissez un montant personnalisé :

Votre contribution est appréciée.

Votre contribution est appréciée.

Votre contribution est appréciée.

Faire un donFaire un don mensuelFaire un don annuel

extra: Comme je l’ai déjà dit, les « nouvelles » sorties cette semaine n’avaient rien de nouveau : du remâché, ressorti pour voir s’il restait encore quelques gouttes à tirer d’un citron pressé jusqu’à l’écorce. J’ai déjà largement abordé le sujet sur mon blogue, mais comme le système d’autocorrection des médias est plutôt défaillant, il devient presque inévitable si on veut lutter contre la désinformation de répéter les mêmes points. Je m’en excuse d’avance.

Commençons par le moins pire :

On nous ramène le dossier de la dessiccation des cultures et des demandes d’augmentation de certaines limites maximales de résidus (LMR). La LMR est un concept rarement compris par les journalistes et visiblement pas davantage par Catherine Mercier, qui prétend pourtant « vraiment bien connaître le dossier ».

Rappel de base : la LMR est un seuil administratif, pas un seuil sanitaire ou toxicologique. Le profil toxicologique d’une substance, ainsi que l’établissement de la dose journalière admissible (DJA), c’est-à-dire le niveau d’exposition jugé sans risque, relève d’un processus scientifique rigoureux, encadré, et indépendant des considérations médiatiques.

La LMR, elle, n’est pas une “dose dangereuse”. Elle est fixée de façon à ce que, même en consommant des aliments au maximum des résidus permis, l’exposition demeure largement sous les seuils toxicologiques établis (dont la DJA). Son niveau reflète surtout des paramètres administratifs : bonnes pratiques agricoles, données de résidus observées en conditions d’usage, harmonisation internationale, et, parfois, des contraintes opérationnelles.

Autre point que les reportages évitent souvent d’expliquer : ce sont seulement les entreprises (les titulaires/demandeurs) qui ont légalement le droit de déposer une demande de modification de LMR. Ce n’est ni secret ni “scandaleux” : c’est la mécanique normale d’un régime d’homologation. Présenter ça comme une révélation explosive, déterrée grâce à une enquête exceptionnelle, c’est surtout entretenir une fausse impression de découverte.

Le rôle des agences sanitaires est simple : vérifier que la demande est justifiée par les données et que l’exposition demeure très en dessous des seuils toxicologiques. La toxicologie ne change pas parce qu’une LMR change. Si l’exposition réelle demeure très inférieure aux seuils toxicologiques, le risque sanitaire global ne change pas. Les doses d’application que les agriculteurs doivent respecter, elles, ne changent pas nécessairement non plus.

Il faut aussi rappeler que ces seuils toxicologiques sont établis avec des marges de sécurité très importantes. Et contrairement à ce que suggèrent certains “spécialistes” cités, il est largement admis qu’aux niveaux d’exposition actuels , notamment via l’alimentation, il est hautement improbable que les pesticides représentent un risque significatif pour la population générale.

Dernier point : la vidéo laisse entendre que, pour éviter les pesticides, il suffirait de se tourner vers le “bio”. C’est faux. L’agriculture biologique utilise aussi des pesticides. La différence, c’est que la ligne de partage “synthèse vs naturel” est largement idéologique et pas une classification toxicologique fiable. L’interdiction des pesticides de synthèse en bio est une convention historique, pas une démonstration scientifique que “naturel = sûr” et “synthétique = dangereux”.

Et pendant ce temps, Vigilance OGM nous refait le même numéro : confondre des normes canadiennes fondées sur la toxicologie avec des seuils européens essentiellement administratifs.

Vigilance OGM compare ici deux mesures qui n’ont pas le même statut. L’organisme affirme avoir détecté des concentrations de glyphosate « 20 fois supérieures à la norme européenne », mais cette “norme” européenne de 0,1 µg/L n’est pas une limite toxicologique propre au glyphosate : c’est un seuil uniforme appliqué à tous les pesticides, historiquement conçu comme un objectif administratif (et, à l’époque, aligné sur les capacités de détection). Autrement dit : ce chiffre ne dit pas, en soi, si l’eau est dangereuse.

La référence pertinente, pour parler de risque sanitaire, ce sont les seuils toxicologiques (dont ceux utilisés au Canada pour l’eau potable), qui sont établis en fonction de la toxicité réelle et d’évaluations scientifiques. L’Union européenne, de son côté, impose notamment une limite uniforme par pesticide et une limite totale pour l’ensemble des résidus — des valeurs qui servent surtout à afficher un idéal de “zéro pesticide”, pas à exprimer un seuil de danger propre à chaque substance.

Le ridicule de l’exercice apparaît quand on réalise que cette limite uniforme est devenue, dans le débat public, un chiffre fétiche : on l’agite comme preuve de danger, alors qu’elle est largement décrochée de la toxicologie spécifique de chaque molécule. Bref, on obtient beaucoup de vertu affichée, beaucoup de panique médiatique… et très peu de science.

Il y a quelques années, Vigilance OGM nous avait déjà servi le même tour avec leur “Glyphotest”. Heureusement, cette fois-ci, ils ne tentent pas de comparer de l’eau potable avec de l’urine… ce qui, j’imagine, peut être considéré comme un certain progrès.

À la décharge de La Presse et de Radio-Canada, les journalistes ont tenté d’ajouter un peu de nuance. Mais ils ont surtout manqué une autre belle occasion de ne pas servir de caisse de résonance aux campagnes de peur de Vigilance OGM.

#pasdevigilanceOGMdansnosmedias

Laisser un commentaire